三文楽士の休日

FIA ALTERNATIVE ENERGIES CUP MYNAVI SOLAR CAR RACE SUZUKA 2014

2014鈴鹿編 「継承される夢」

2014 SUZUKA / THE GENOME OF THE DREAM CUP

序章 「異国の蜃気楼」

Prologue "Exotic mirage"

2013年08月04日 17:10 鈴鹿サーキット

ソーラーカーレース鈴鹿2013を終えた僕たちは、完全に手詰まり感に満たされた袋小路に迷い込んでいた。

ここ数年やっている事と云えば直近のレースで受けた車体ダメージの修復ばかりだ。ダメージは弱いところから順に顕在化してくる。その度に、軽くしようとしてアルミニウムで作ったパーツがステンレス鋼製に戻り、コンポジット部分はカーボンクロスとザイロンクロスを継ぎ当てて積層し・・・・・手を加えれば加えるほど車体が重くなっていった。一応は車体が頑丈にはなっていくのだが、それはソーラーカーにとっては間違いなく負のスパイラルだ。

ネット情報メディア pingmag誌 による取材中

壊れるところが一巡したからなのか? 2013年の鈴鹿ではトラブルらしいもトラブルもなく、同時にドキドキワクワクする瞬間もなく、鈴鹿が5時間になってはじめてタイヤ交換無しで走り通せた、という収穫以外は、ただ淡々とレースは流れ、結果に満足はせずとも納得せざるを得ず、夏=鈴鹿が終わった定型的な充足感だけが日常の日々の中に溶けていった。

メンバーはレースが終わると、東京、大阪、滋賀とバラバラだ。平均年齢がアラフィフとなって、仕事が暇な訳がない。年間のソーラーカーイベントがもう少し多かった時代には、反省会+次シーズン作戦会議を兼ねてさんかしたりしていたのだが、近年では全メンバーが一同に揃うのは鈴鹿当日だけだ。

鈴鹿=「僕たちの夏」が終われば、それぞれが、それぞれの日常に戻り、日々の多忙さに追われることで、袋小路に迷い込んでいる閉塞感を忘れる・・・・・いや、忘れている振りをするのだ。同じように僕自身も一会社員+日曜音楽家の世界に没頭して袋小路に入り込んでいることから目を背けるのだった。

2013年09月10日 大韓民国 済州島

済州島の主峰「ハルラサン」

そんな僕には、さらに閉塞感を忘れさせてくれる非日常イベントが降りかかっていた。どこかのだれかが大きな勘違いをして、とんでも無い大役を任せられてしまっていたのだ。それはまるで・・・・・・トラブルまみれのソーラーカーレースそっくりだった。

2013年09月21-22日 浜松オートレース場・・・・・の予定だったが

ソーラーバイクレース浜松。自前のバイクを組み上げる余裕はないが、山脇さんら、ご関係の方々ともお会いしたいと思いオフィシャルとして参加する手筈で準備してはいたのだが・・・・・・火山島仕事の後始末に、本業のヤマと期末処理が重なり・・・・・・気持ちは動けど身体が動かず参加断念。関東組は参加したらしいものの、間接的に伝わってくるのは断片情報のみで全貌は未だ不明だ。

2013年10月06日

豪州大陸縦断レース World Solar Challenge がスタートした。今の僕たちには遠い異国の出来事にすぎない。

2013年10月24日 パシフィコ横浜

展示会立ち番である。ソーラーカーとは関係ない・・・・・のだが身体がソーラーカーの臭いに反応してしまう。SEL社=半導体エネルギー研究所のパンフレットに「南十字星」がしっかり掲載されているのを発見してしまった。蜃気楼のくせに、何故につきまとうんだ?お前達は。

左画像拡大 ソーラーカー部分拡大

右画像拡大 ソーラーカー部分拡大

2014年01月17日 東京ビッグサイト

音楽的には、かなり濃密に色々あったが、ソーラー的には何もなく年が変わった。

Automotive World展

いかにも黎明期のガソリン自動車風の電気自動車だが・・・・・

ホントの所は4輪独立のサスペンションが設計できなかった

のではなかろうか?って気がする。違っていたら御容赦を。

え?「ガメラ」??って一瞬思った。よく見れば「東海2014」。

流石、池上大先生の設計はぶれない。あれ?その奥で商談してるのは・・・・

そう、ここは「ミツバ」さんのブースでした。

島根県が実証実験している電気自動車。率直なところ、

自治体が税金を使ってやるべき事なのかな?って思う。。

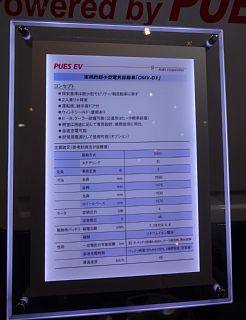

こちらは民間。電気自動車の老舗「東京R&D」(PUES社は関連会社 EV)

説明パネル拡大

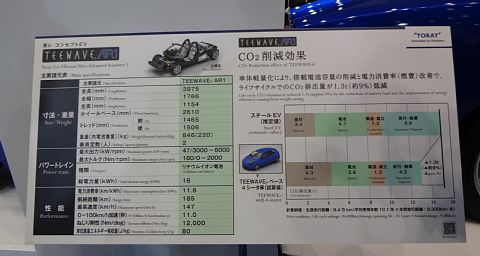

「東レ」のコンセプトカー

「東レ」コンセプトカーの説明パネル

説明パネルの「主構造部」図の拡大 説明パネル全体拡大

このあたりは、もう、全く珍しく無くなってきた。

「ホンダ」ブースで・・・・・

やっと見つけた太陽電池パネルとEVのコラボ展示

2014年01月30日 21:30 都内某所

蕎麦と焼鳥とワインとソーラーカー

手前の2名様、ヤルキも自信も満々。後方3名は超マンネリの倦怠期状態。

2014年01月31日 ふたたび東京ビッグサイト

実は29日からお台場に詰めている。

こちらは同時開催されていた別の展示会。

2週間ほど前に同じのを見たような・・・・・

ダンロップのエコタイヤ展示

2014年03月01日 芦屋大学

スカイエース PJ2 に御挨拶

前日は長野県、その後東京経由で、とびきりマニアックな音楽に浸り、強行軍で芦屋に移動。本日は太陽エネルギー学会主催の「ソーラーカー、電気自動車製作講習会」である。

講習会は盛況。エコラン組が増えているのかな?

業界を裏で支える個性的な方々

キムヒデ先生から海外の大会情報 その1「南アフリカ」 地図部分拡大

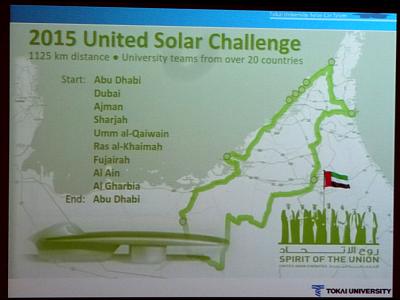

海外の大会情報 その2 「アラブ首長国連邦」 地図部分拡大

主題は、テクニカルなところより、WSCの裏話にあった。1000倍レベルの集光レンズと小さな化合物系太陽電池を補助的に上手く使ったNUNAチームが優勝し、東海大チームは2位。しかし競技規則的には疑念が残る結果であったようだ。ZDPの重鎮二人が、これだけ恨み節をツラツラ語るのも珍しい。この恨み、晴らさずに・・・・・というところが怒濤の海外遠征計画の源だろうか?。南アフリカ、アブダビに加え、チリで開催されているAtacama Sollar Challenge にも出場するつもりらしい。Sunlakeの海外遠征は2004年のギリシャが最後。豪州への夢もしだいに遠ざかりつつある。アタカマ砂漠やアラビア半島は遠い異国の地、砂塵の中を失踪するソーラーカーはYoutubeの中でしか見ることができない蜃気楼だ。

2014年03月20日 Cambridge University Engineering Department

Kings College / Cambridge University

9月に引き続き、非日常業務がやってきた。行き先は英国のケンブリッジ。欧州は2008年のバレンシア以来である。ここまで来たら、ケンブリッジ大学工学部、CUERチームを素通りする訳にはいかなかった。

Solar Car "Resolution" / Cambridge University Eco Racing

2014年04月23日 富山国際会議場

遊びに来た訳でも、白エビ天丼を食べに来た訳でもない

表の仕事である。が、・・・・・・・・・・

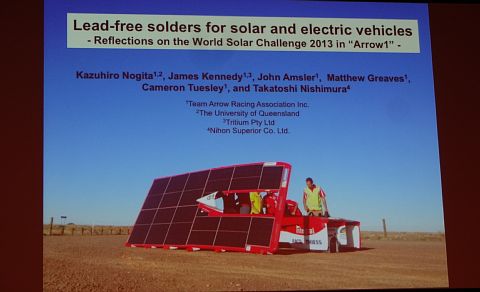

突如飛び出たこの画像。

豪州を本拠とし、WSC2013を完走した「Team Allows」である。

プレゼンターはクイーンズ大学の野北先生。豪州に移住してずいぶん長いらしい。

Team Allows のスポンサーの一社が日本のハンダメーカーということで、ソーラーカーを使った鉛フリーハンダの実証実験結果の報告であった。ハンダ材料は、この会議の大切な議題だが、シチュエーションが、あまりに突飛だったためかT、誰も質問しない。こりゃいかん、と、思わず手を挙げてしまったが、手を挙げてから国際会議であることを思い出した(英語で質問しなければならない)。こちらもビックリだが、野北先生もっとビックリ。ソーラーカーやってるのが聴きに来ているなんて思ってもいなかったでしょう。

富山の夜は熱いソーラー談義で過ぎるのであった。

2014年04月26日 滋賀県某所

シバタファミリー・ソーラーカーチームの重鎮だった太田龍男氏(:知る人ぞ知る鈴鹿ソーラーカーお助けマン、太田鉄工所のオーナー氏である)から久方ぶりの電話。「立命館大学ソーラーカーチームのOBが新たに社会人チームを立ち上げようとしている。云うまでもなく資金難。支援してやってもらえないだろうか。」とのこと。

当の本人達から話を聞けば、シャーシとモーターはなんとかしたようだが、太陽電池パネルはおろか、タイヤも怪しい様子。ともかく(太陽電池は諦めて)電気自動車として組み上げ、本戦出場は最初からあきらめて、試走会だけでも走ろう、という現実的な計画だ。

太田さんに頼まれたら断る訳にはいかない。取り急ぎ、車輪を付けなければ話が始まらない。まずはハブ構造が異なるのでEVOLUTIONには取り付けられないエキセル製前輪ホイール (TEAM SUNSEALS からの頂き物、後述)、予備としてキープしていたものの今後使う予定のないNGMモーター用の後輪ホイール(アルミ削り出し!)を提供することにした。社会人チームを立ち上げようと云うマインドとお手並みを拝見させて頂こう。

さらに同じ日、ISF:国際ソーラーカー連盟日本支部長の岩田さんから突然の電子メールを頂戴した。製作講習会でキムヒデ先生が紹介していたアブダビ・ソーラー・チャレンジに関する先行情報だ。運営にはISFが主体的に関与する様子である。講習会では「主催者(アブダビ首長国の皇太子殿下)が『世界中から100台集める』と宣言しちゃった。」と紹介されたが・・・・100台となると1992年の能登、初期の秋田、鈴鹿の大会に匹敵する。流石に準備が間に合わないということで、大学から20チーム、日本からは1/3にあたる6〜7チームの参加を期待したいということだ。

しかし、何故に ???

FIA ALTERNATIVE ENERGIES CUP MYNAVI SOLAR CAR RACE SUZUKA 2014

2014鈴鹿編 「継承される夢」

公開 2014.08.18.

Copyright Satoshi Maeda@Team Sunlake

The Place in the Sun