| プロローグ |

| セクション1 製作編 |

| セクション2 浜名湖の夜明け |

| セクション3 第1日目 |

| セクション4 第2日目 |

| エピローグ |

| リンク |

2006年11月13日 18:45 東京 秋葉原電気街

閉じ始めたパーツ屋のシャッターを遮りながら、電気パーツを物色する僕の鞄から音楽が鳴り始めた。それが電話の呼び出し音だと気づくまでに約10秒。日頃、電話を携帯しない僕に、鈴代わりにと平澤監督から強制的にPHSを持たされてから1時間と経過していない。

「充電用の大型ワニ口クリップは見つけたけど、フリッカーリレーが無いんや。」

「それどころじゃない。バイクが煙を噴いたらしい。」

電話に出た監督の声はひきつっていた。

=================================

セクション1 製作編

2006年9月22日

電話の向こうから明るい声が響いた。ハマ零の山脇一氏からだ。11月に浜松オートレース場を会場にして、固定式ソーラーパネルからの充電による電動バイクのレースを行うという。チーム・サンレイクに該当するバイクは無いが、身近なところで Team Otus と 立命館大学チームには小型の電動バイクがある。なにより「第1回」というところに食指が動いた。

「第一回目ってのは語れるんですよね」

マレーシアでのキムヒデ氏の言葉である。WSCC in Malaysia 2001 は文句なく第一回目だったのだが、残念ながら、その後、語られることは無い。

2006年9月30日 滋賀県栗東市 Team Otus 本拠地:太田鉄工所

太田氏に相談すると

「小型バイクは、元々神戸フルーツフラワーパーク構内の移動用にと廃物利用で作ったものなので、レース仕様ではない。よってレースに出る気はなかったが、それでもよければ貸し出しOK。」

との、ありがたいお言葉。さらに、「実は・・・」

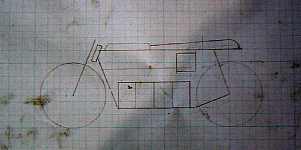

Two and Four 系イベント用にと、新しい電動レーシングバイクを製作する計画がある、というではないか!!

2006年、湖東でのエコカーフェスタの「何でもEV耐久レース」は参加者不足で不成立になってしまった。理由はレギュレーションの車両規格が現実離れしていたという点につきた。「自動車用の汎用バッテリーや廃物パーツで作れるような車両規格でなければ、一般の学校チームやアマチュアチームは出場したくても出来んぞ。」と詰め寄る太田氏に、レギュレーションを策定した某氏が「わかった、ならば『これや』という車両を作って入れ。車両規定はそれに合わせよう。」と応えた。というところがそもそもの発端であるという。

「来春までに作れば良いと思って、のんびり構えていたが、忙がしゅうなってしまうなあ。」と云う太田氏に、「浜松レギュレーションに合わせるのに必要なパーツは集めます。出来るところは手伝いますから、是非作ってください。」と、勢いでお願いしてしまった。

一ヶ月後に、自分の浅はかさと見通しの甘さを痛いほど思い知らされることになってしまうとは、もちろんこの時は知るよしもない。

2006年10月15〜28日 太田鉄工所

太い鉄パイプも太田氏の手にかかると針金のごとく自在に曲げられ、みるみる間にバイクの骨組みが作られていった。プロフェッショナルの手際の見事さに、こちらはただ傍観するのみである。結局、新車の方で、僕が作ったのは車体デザインとは全く釣り合わないバッテリーボックスだけである。金具を一切使わず、木組みだけの組み上げ。太田氏にははじめて褒めて頂けた。

2006年11月03〜05日 太田鉄工所

世間では3連休。

電装系くらいはお手伝いしようと思っていたが、小型バイクの方のパーツ取り付けに手間取っている間に柴田さんが仕上げてしまわれた。この御二人のコンビネーションの間に割ってはいるのは不可能だ。合間々々には、僕の工作の甘さにビシバシと厳しい指導が入る。

試運転。

ユニーク以後、ソーラーカー用モーターと云えば、モーターコントローラー付きの直流ブラシレスモーターだ。過保護に育った僕にとって、剥き出しの直流ブラシモーターを扱う場面は30年前の学生実験以来の経験である。

無負荷の空運転、調子よくタイヤは回った。手伝うつもりだった僕の仕事はほとんど役に立たず、叱られるばっかりだったが、ともかくバイクはできあがった。後は細かな調整と、バッテリー充電等々の準備だ。数分後、その期待は露と消えた。

太田氏がバイクに跨り、鉄工所前の駐車場を、最初はソロソロと様子見ながら一周。チェーンの音は国道のノイズに消され、未調整のままのブレーキがディスクを擦る音だけが聞こえている。さて、もう一周、と太田氏がスロットルを回したとたんブレイカーが落ちた。

「 ? ? ? 」

ブレイカーだけではない。制御部の心臓とも云えるIGBTモジュールが破壊されていた。制御部は小型バイク「 HANA 」、立命館大学の「 Green Moss 」で実績のある制御回路と同じ構成である。「おかしいな?」結局、原因がわからないまま、あれこれ試行錯誤している内に3つのIGBTが御陀仏になった。

「わからん。お手上げや」

既に、レース事務局には2チーム2台で申し込んであった。旧車1台だけでの出場という選択肢もあるにはある。しかし、無理を云って太田さんにここまで作っていただいた新車バイクを走らせずに終わるわけにはいかない。なんとかしなければ。

学生実験で整流管を扱っていた僕の時代にはIGBT:絶縁ゲートバイポーラトランジスタなんてしゃれた物は、まだ世の中には存在していなかった。しかも畑違いの企業に就職した僕は、自慢じゃあないが学校卒業以来、電機屋らしい仕事はほとんどしていない。一ヶ月前の自分の安易な判断を悔やみ、胃の痛みに耐えながら文献と参考書を探して読みあさった。

アマゾンで取り寄せた参考書「よくわかる パワーMOSFET/IGBT入門」は最初の3頁を読んだところで本棚の肥やしにすることにした。今知りたいのはIGBTモジュールの作り方じゃない。こういう時に頼りになるのはIGBTメーカーの技術資料と、困ったときの「トラ技」だ。

三菱半導体 IGBTモジュール アプリケーションノート

富士電機 IGBTモジュール アプリケーションマニュアル

トランジスタ技術2004年8月号 IGBTの基礎とトラブル対策

2006年11月08〜10日 サンレイクガレージ

NGMモーターコントローラーが発する強烈なノイズでデジタルの電圧計をかき乱された経験から、原因は高電圧ノイズであろうと見定めた僕たちは、バイクをサンレイクガレージに運び込み、見よう見まね、あり合わせの部品をかき集めてノイズカットの保護回路を付加した。ようやく分流器が入庫したので電流計も取り付けることができた。立命館大学、現役電機系研究室所属の森口氏の助言がありがたい。

無負荷では、相変わらずモーターは調子よく回ってくれた。後輪ブレーキで負荷をかけながら電流計で駆動電流をモニター、電流計フルスケールまで負荷をかけても、モーターは回り続けてくれた。「ノイズカットが効いた。」と、この時までは思っていた。

# パネルメータはインターネットで注文できるが、組み合わせて使うのが当たり前の

# 分流器は注文できず、別途、取次店を探さなければならなかった。DC50A

# なんてのが滅多に出ないのは理解しているが、もうちょっとなんとかならないか?

夜更けにビクビクしながら試走。発進時には、過負荷気味だが、注意深く操作すれば操作すれば電流コントロールが可能だ。だが電流を気にするとトルクは乏しく、加速は鈍い。

2006年11月11日 午前 サンレイクガレージ

東京から現れた平澤監督に状況をひとしきり説明。試走してみるとバイクに跨った監督に「電流計から目を離すな。」と云おうとした一瞬前に「クン」というかすかな音と共に4つめのIGBTが昇天した。その瞬間に僕たちは全てを悟った。ノイズからの保護回路は役には立たない。IGBT破壊の原因はノイズではなく本質的な過電流だったのだ。再び目の前が真っ暗になった。

大容量のIGBTモジュールがあれば良いのだが、電力用半導体素子なんてものは、ほとんど一般には流通していないので納期は3〜4ヶ月というシロモノである。レースは1週間後に迫っていた。

2006年11月11日 午後 太田鉄工所

「最後の手段や。リレーでガツンと行こう。」と太田氏。

リレーを介しているだけマシだが、要するにスイッチOn/Offによる人間チョッパー制御である。本番で、こいつを使う羽目になろうとは。PWMモジュールの可変抵抗を外し、代わりにスイッチを取り付け、IGBTの代わりにはスクラップにされるパワーシャベルからもぎ取ったという巨大なリレーユニットを取り付け、回転数を落とし、トルクを稼ぐためにギヤ比も変えてもらった。

無負荷運転。バッテリー充電器を電源代わりに使う。スイッチを入れた瞬間には50Aフルスケールが振り切れるが、すぐに定常回転に落ち着き、無負荷時の駆動電流はせいぜい3−4A。

タイヤを地面に下ろし、軽く試運転。文字通り「ガツン」とスイッチONすると、バイクはスルスルと動き出した。スイッチに連結したスロットルバーで小刻みにOn/Offすることによりスピード調整も可能だ。

「ちょっと(電装系を)甘く見ていたな。不本意だがしょうがない。 兎に角、これでなんとか走れるだろう。気を付けて楽しんできてくれ。」

2006年11月12日 サンレイクガレージ

巨大なリレーに合わせて間にあわせで作ったカウル兼メーターパネルは(僕が作ると)例によって木製である。

広い場所に運び、再度試運転。定常状態で、どれくらい電流を食うのかを把握しておかないと、耐久レースの作戦を立てることが出来ない。「ガツン」と発進し、ON状態を保つと普通のバイク並みの加速である。直線100m程ではまだ加速途上。しかもその間、電流計の針はフルスケールに張り付いたままだ。

まずい。

おそらくは定格の10倍近い電流が流されたモーターからは、既に焦げくさい臭いが漂い始めていた。相当こまめにOn/Offし、Off時間を十分長く取らないとモーター焼損は必至である。4ヒートに分かれているとはいえレースは6時間耐久である。大丈夫か?

既に、レース一週間前の日曜日。天気はぐずつき、試走できた時間は僅か。制御用バッテリーの電欠やフューズ切れなど、細かい初期トラブル対応と、予備バッテリーセットの充電準備に追われ、作業はここまで。

=================================

再び 2006年11月13日 18:45 東京 秋葉原電気街

レース直前のweekday5日の内4日間は出張という過密スケジュールだった。

予備バッテリーセットの充電に加えて、

定格の48Vのままでは、モーター焼損の可能性が高いため、

駆動電圧を24Vまで落とした場合の電流の流れ具合と運動性能の把握、

を事業所に残ったメンバーに依頼し、後ろ髪引かれる思いで二泊三日の出張に出た。初日の仕事が終わった後、秋葉原で部品漁りをしていた僕にかかってきたのが冒頭の電話だった。

電気街のネオン看板に、パトラ大駐車場で寒風に耐えた夜の情景がダブった。

その夜、最悪の事態:前日の試走で痛めつけたモーターの絶縁がとうとう悲鳴をあげ、焼損短絡に至った、を想定した僕は、モーター弁済のために、直近にコレクションに加えた珍品、セルマーEsソプラノフリューゲルホーンを売りに出す決意を固めた。

**********************************

セクション2 浜名湖の夜明け

2006年11月18日

04:00 起床

04:25 出発 名神高速道路八日市インターから東に向かう。

眩しいのは苦手なので出来れば太陽が顔を出す前に高速を降りたい。

05:59 名古屋を過ぎたあたりで東の空が少し明らみはじめた。

06:35 浜名湖サービスエリア

サービスエリアから朝の冷え切った空気を通して黎明に包まれた浜名湖を望む。

07:10

浜松オートレース場到着。関係者入り口から守衛のオジサンに会釈して中に入れてもらう。場内の各部は「ブンはま」ホームページで丁寧に紹介されており、既におなじみだが、やはり全体像は実際に訪れてみないと解らない。

ポツリポツリと各チームが到着し始めた。

07:54 監督到着

08:20 サンレイク本体到着

被覆が全て溶け落ちた動力系配線は太田氏の手で既に新しく張り直されていた。分流器には相当な発熱があった証拠として、表面酸化皮膜による鈍い干渉縞がしっかりと残されていた。接続ミスでバッテリーが動力配線を介して短絡状態になったらしい。幸いモーターに異常はなく、先の珍品ラッパは、まだ私のコレクション棚に鎮座している。

バイクはなんとか煙を吐く前の状態に戻ってはいるが、結局このゴタゴタにより、電圧を落とした場合のデータは全くとれておらず、そればかりか、バッテリー接続変更に必要なリード線さえ用意されていない。

初めての会場なので勝手が全く解らない。ともかく大急ぎで電圧を落として走れるかどうかを確認しなければならない。幸い、レース場の脇には試走コースが併設されている。近くの駐車場で僕たちは店開きをして、バッテリーの組み替えを作業を始めた。

モーター定格は48V800W、定格電流は16Aに過ぎない。100A超の電流が何度も流されたモーターの絶縁被覆が、どれだけダメージを受けているかは解らない。48V仕様のままでは発進時に定格の10倍近い電流が流れ、焼損する可能性が高い。大切な預かり物の新作バイクをデビュー戦で壊すわけにはいかない。

電圧を24Vに落としたバイクの最高速は30km/hr、電流は落ちたがそれでも発進時にはフルスケールを振り切り、平坦路の定常時で25A。定格値は超えているが安全率の範囲内だろう。太田氏が設計時に狙った、カットビバイクにはかなり隔たりがあるが、ここは安全策を採るべきだろう。

12V×2個で済むことになったバッテリーケースに自動車用の重いバッテリーを4個も乗せておく必要はない。軽量化を優先しよう。最高速が30km/hr程度であるので、速度制御は事実上必要なくなった。走り出したらONのままで十分。その方がリレーが焼き付く恐れも小さくなる。

新車 Otus Fujio は、デビュー戦会場にて、車検開始30分前に、ようやく仮仕様がFIXされたのであった。

「 The Otus Eco Bike Brothers 」

太田鉄工所ルーツの3台並んでの記念撮影

左:立命館大学 「仮称 Green Moss」

旧称「ケグニ号2003」、エコカーフェスタ2004にてデビュー、

手作り部門4位の実績有り。改名の理由は不明。

中:チーム・オータス「 FUJIO 」

制作者により、サンレイクの監督と同じ名前が付けられた。

Fujio氏本人は結構気に入っているようである。

右:チーム・オータス「 HANA 」

当初は、立命館大学の某OB氏奥方の御名前を拝借し、

「 SAYAKA 」と命名されていたが、同名車両があるため、

この期に改名。FUJIO号とは夫婦の関係にある。

**********************************

セクション3 レース第1日目

ファイティングゲート近くから見たレース場風景

朝はこんなに良い天気だったのだが・・・・・・・・・

2006年11月18日

08:00〜09:00 受付

09:40頃 ピット準備

コースに出てみると、のんびりとしたペースで準備が進められていた。(僕たちはバッテリー組み替えで頭がいっぱいだったが)。オートレース場には、所謂ピットというものは無いのですべて特設である。コースは1周500mだがコース幅は30mもあるので内周と外周では100m近く差があることになる。そのままだと単なるオーバルコースだが、今回のイベントでは、パイロンを並べたシケインが3カ所に作られていて、コースのバンクを登りながらスラロームする形である。競輪場に比べればずいぶん緩やかなバンクだが、非力な電動バイクには結構きつい。

コースにはパイロンが並べられ、ピットロードが作られている。

コース内の緑地にはピット代わりになる太陽電池充電サイトが参加チームも加わって組み立てられはじめている。

緑地内パドックに置いてあったオートレース用のマシン。

ハンドルは左回転専用の独特のスタイル。事故でねじ曲がった訳ではありません。

ヘッドライト、ウインカーやバックミラーが無いのはレース用バイクの常としても、

ブレーキが付いて無い・・・・・・・。

10:45頃

「なるほど、ここで車検するんだな」と、ファイティングゲート手前のオートレース用の車検場で待機していたら、さにあらず、コース内緑地のパドック付近で行う、とのこと。慌ててバッテリーと車両をコースに運び込む。特に場内放送が入るわけでもなく、スタッフの方が伝令に走り回っておられる。ご苦労様。

独立イベントとしては第一回目だが、過去、浜松市の労福協まつり&オートレース場ファン感謝デーの中で開催されたイベントに参加経験があるチームが多いので大きな混乱はない。要領がよく解っていないのは僕たちのチームだけのようだ。

バッテリー、2台分なのでものすごく重い。この頃には到着が遅れていたチームも揃い、用意ができたチームから、既にコースに出て、思い々々に試走中。僕も一周だけ回らせて頂いた。実戦でドライバーをしたことは無いので、本物のレーシングコースを走るのは初体験である。

|

| |

|

|

|

11:00 車検

「そろそろ車検始めますよー。」の声。

本イベントでは エコバイク実用性のアピールが主眼であるため、通常のレースイベントでは外すことが多い灯火類、サイドミラーが必須となっている。レギュレーションでは、実用車両の保安基準で定められている細かな規定を満たすことが求められているが、ほとんどのチームが、バイク用の市販パーツを流用しているので、当然クリアしているはず、とのことで付いていればOK。

安全上、最も重要なブレーキのチェックは厳しい。実際に走らせて制動距離を測るわけではないが、ブレーキかけた状態で検査官が車両を押し引きして判定。日頃、レーシングバイクを扱い慣れているプロの目でのチェックである。効きが甘いブレーキには再調整が命じられていた。

車両検査が終わると、予選代わりに2周分のタイムを測定。速度はバイクによってピンキリだが、音の静かなエコバイクなので、すべてが静寂の中で行われていった。

12:20 充電サイト準備。

主催者からは各チームに50w×6枚=300w分のソーラーパネルが貸与され、競技開始後の充電はソーラーパネルのみ、ということになっている。1枚のモジュールは12vバッテリー充電にほぼそのまま使える設定なので、持ち込んだバッテリーを分割して、パネルをうまく組み合わせて充電しながら、

1日目 充電可能時間 4時間 / 走行時間2.5時間

2日目 充電可能時間 8時間 / 走行時間3.5時間

すなわち、予め充電したバッテリーと、競技中12時間のソーラーパネル発電電力をフルに使って6時間を走りきれるようにマネジメントすることが求められている。

ソーラーパネルからバッテリーまでの配線は各チームが準備。

朝の天気が続いてくれると良いのですが、既にドンヨリ曇り空。

13:00頃 開会式

タイムテーブルでは6時間耐久レース1stステージが始まる時刻なのだが、なかなかピリっとは行かない。

ようやく勢揃いした全参加車両。仮エントリーからはずいぶん減ってしまった。

主催者の日本ソーラービークル協会とオートレース場プロジェクトチームの面々

画面左端の斜め後ろ姿は・・・そういえば、地元浜松でしたね。

13:37

予定時刻より40分近く遅れて、6時間耐久レース 第1ステージのスタート

耐久レースは規定時間内の周回数ではなくオドメーターチェックによる積算距離で競う。従ってコース取りは各チーム様々。

メインスタンドに目をやれば、結構な人数が集まっている。実は大スクリーンに他会場でのオートレースの状況が映し出されており、それを見に来ているのでした。ここは場外車券売り場でもあるのだ。場内放送が使えないのは、どうやら、このあたりの事情のようだ。

「けっこう人が集まってるけど、僕たちを見に来ているわけではないのですよね?」

「んーーー、中にはソーラーバイクレース見に来た人も少しはいると思いますよ。」

早くも空っぽになってしまった1組目のバッテリーをソーラーパネルから充電中。Fujio号は走るの初めてなので、まずは行けるところまで行ってみよう、という作戦だったが、敢えなく45分走ったところで電欠。

充電の方は・・・、300w24vなので、フルに発電してくれれば単純計算で10A以上入るはずなのだが、何分この曇り空、1Aも流れません。

14:37 第1ステージ、ゴール

ゴールした車両の走行距離をスタッフがチェックして回る。

チェッカーが出てから2分以内にゴールラインを通過することが求められている。途中でバッテリーが切れた場合でも、定められたコースを自力で押して通ることが義務づけられており、途中でコースアウトすると即リタイヤ扱いである。同様の考え方は、山脇氏がレギュレーション策定に参画しているソーラーチャレンジin北海道にも取り入れられている。たいていのことは比較的柔軟に対応してくださる山脇氏であるが、こと、この部分については非常に厳しい。「規定時間に必ずゴールラインを通過しなければならない」というこの考えには、カナディアンカップにて自力でソーラーマウス号を4km引張って走り、ゴールしたという逸話を持つ山脇氏の思想が色濃く反映されていると思うのだ。

14:55 5周スプリント勝ち抜き戦 第1組スタート

5周スプリント競技は、参加全16台が二組に分かれて、5周回る勝ち抜き戦。順位順に8ポイント、7ポイント、・・・と点数が与えられ、上位4チームどうしが決勝に進出。決勝出場チームには決勝順位に従って同様にポイントが与えられる。

スタートは、スタートラインに並べられた車両に向かって30mで走って乗り込む、所謂「ル・マン」方式。マシン性能に加えて、脚力と、補助員の押しの強さが結果を左右する。

15:10 5周スプリント第2組スタート

15:23 5周スプリント決勝スタート

チーム・マックススピード 「RT田中板金YSR48V」

インホイールモーター搭載の改造電動バイク

5周スプリント競技、第1日目トップ。

15:58 6時間耐久レース 第2ステージ スタート

手前はスターターの日本ソーラービークル協会会長の斉藤氏

夕闇がそこまで迫り、背後のスタンド内では蛍光灯が点灯されている。

予定より約30分遅れだが、故意に遅らせたのではないか?と思わせる節もあり。夕闇迫るためヘッドライト点灯が義務付け。テールライトが無い車両はさらにウインカー点灯。そのかわり、走行距離ポイントは1.5倍という仕掛けである。

夕闇は次第に深くなり・・・・・、

17:28 第2ステージ ゴール

暗闇のチェッカーフラッグ

第2ステージのフィニッシュ時は御覧の通りの真っ暗闇。数々のソーラーイベントを経験してきたが、こんなのは初めてだ。音の静かなエコバイクだけに、ヘッドライトとテールライトが無いと前も後も、お互いに近づいているのかさえも解らない。

レース開始後はほとんど日照が得られなかった上に、さらに翌19日(日曜)の天気予報は「雨」。参加車のほとんどはバッテリーを使いきり電欠状態、これでは翌日はレースにならない、ということで、主催者判断により、特例として夜間商用電源からの充電OKということになった。元々は不要なはずの重たい充電器を、「何がおこるか解らないから、」と云って積み込んできたのは虫の知らせというべきか、マレーシアの教訓が活きたと解釈すべきか?。

各チームとも、

これから夜を徹しての充電こちらHAMA零チームの「隼号」

後部のソーラーパネル羽根って

こうやってたためるんですね。

ソーラーパネルは100wまで搭載OK

夜は夜で、オートレース場の選手宿舎のロビーで山脇さん中心にアルコールが入ってソーラー懇談会という名目の大宴会。充電中のバッテリーからも目を離せない。2台分充電しなければならないのでけっこう時間がかかるのである。結局のところ仮眠に入れたのは日付が変わった午前2時過ぎだった。

**********************************

セクション4 レース第2日目

コース内緑地から第2、第3スタンドを望む

緑地内は日本庭園風に丁寧に手入れされている。

2006年11月19日

06:00 先週からの寝不足にアルコールが祟って、二日酔いである。

とりあえず充電の続きを、と思い、パドックに行くと、既に平尾が作業中だった。消防車のサイレン。近くで火事のようで煙が見える。実は前日にも浜松市内で複数の方が亡くなられた大きな火事があった事を後に知った。

気分は優れないがウォームアップにと、ポケトラを持って緑地中央の低いところまで足を延ばしてみた。実は昨夜も酔った勢いでコース内で少し吹いてみたのだが、スタンドに反響して、実に心地よい音場である。

緑地内には神社があった。晴れてくれるように

お祈りしたが、あまり効き目はなかたようだ。

7:00 本来は夜間にスタッフ管理下にあったバッテリーが開放され、ソーラーパネルからの充電が開始される活気溢れる時刻のはずなのだが、コースの様子を見に来る人がポツリポツリと現れるのみ。

8:00頃 パドック前に集まって簡単なブリーフィング。商用電源からの充電はこの時点で終了して以後は禁止。天気は下り坂、曇りのち雨の予報だが、希望的観測としてはギリギリセーフかなぁー?という、正に、運を天に任せた力強い開き直り宣言で、第2日目のスケジュールが開始された。6時間耐久 第3ステージ開始は8:30と予告されたが、

8:38 足並み揃わず、実際にスタートしたのはこの時刻。まあ、難いことは云わないでおこう。

空を睨みながら6時間耐久 第3ステージ開始

空は相変わらずドンヨリ、残念ながらソーラー発電パネルの出番は、ほとんど無し。

雨に備えてバッテリー交換は屋根のあるところで行うことに変更された。

10:08 6時間耐久 第3ステージ終了。 続くはフリースタイルパフォーマンス競技。

元々はHANA号のみでポケットトランペットを吹きながら乗るつもりだった。予告された試技時間は60秒。一応60秒に収まる曲を吹くつもりでイメージトレーニングだけはしてきたのだが、蓋を開けたら「オイオイ」90秒に変更されているじゃない。

FUJIO号の方はというと、元々はガソリン車顔負けのパワフルなバイクに仕上がるはずだったので、そのパワーを活かして、腕に覚えのある監督が、曲乗り膝スリを披露してくれるはずだった。当の監督はツナギのレーシングスーツに、膝パッド、肘パッドまで揃えて完全武装してきてはいたのだが、電圧を半分に落とした状態では、とてもパワフルな走りは見せられない。

と、いうことで FUJIO 号で二人乗りして、もう一曲吹け、ということになってしまった。

10:30 頃

どのみち即興演奏なので、何回でもかまいはしないのだが、続けて

二回ってのはどうも興が削がれる。別の楽器も持ってくれば良かった。

トランペットは本来、左手で操作するようには設計されていない。マジックバンドで無理矢理左手に縛り付けたのだが、第3バルブに指が届かないので、1オクターブに(半音で)12音ある内の3音が使えない。

フリースタイル部門、文句無しトップはサレジオ高等専門学校の「イヌバウアー」。ソーラーカーのグループでは無くロボコン系のグループらしい。自転車4台分の部品が組み合わされた4足歩行マシン。マクソン(グリスで真っ黒だったので確証は無い)らしきモーター二台で駆動される歩行系はガチャガチャとクラシックな機械音を振りまいて大変賑やかであるが、チェーン外れなどのトラブルはほとんど無く、信頼性は結構高い。

2輪車であることは間違いない。規則上、ソーラーカーレースと違って、足で地面を蹴って進むのもOK。ということで参加資格は確実に満たしている。

ついに雨が降り出した。

11:45 頃 スプリントレース二日目開始。

雨でもやります スプリントレース。こちらは決勝のスタートシーン

13:20 6時間耐久 第4ステージ 最後2時間の長丁場のスタート。

13:30

本格的に降り出さないうちに、とソーラーパネルの撤収作業が始められた。

第4ステージは雨ガッパスタイルで寒さに震えながら走る。

漏電対策に各車、ラップ類やビニール袋でぐるぐる巻き。

バッテリー交換中の HANA号 の横では、取材に対して

「実用化目指すからには、これしきの雨でレースを中断するわけにはいかない」

と力説する山脇氏。

終盤が近づくと流石に電欠ストップ車両が出始めた。当チームも例外ではない。ソーラーカーと違って、コース脇に止まって充電というわけにはいかない。ピットの充電用ソーラーパネルはとっくに片づけられてしまっている。地面を蹴って進んだり、人力牽引したり、手段はともかく、ともかく定められたコースを通って距離を稼ぎさえすればポイントになるので、各チーム苦肉のレース展開。

15:20 6時間耐久 第4ステージのフィニッシュ

天候には恵まれなかったが、ともかく事故も無く、無事にゴールラインを通過することができた。

16:00 表彰式

18日の夜には、途中経過がアナウンスされたが、ラップタイムが表示されるわけでもなく、レース毎の公式通知が張り出されるわけでもないのでレース中は自分たちがどのポジションにいるのかが全く解らない。距離計管理なので致し方ないところである。ともかく結果は表彰式でのサプライズ、という事である。

Team Otus Sunlake はスリースタイル・パフォーマンス部門で2位と3位。楽器とバイクの組み合わせが浜松にはウケたようだ。太田さんからのリクエスト「小さいのでかまわんからトロフィーを貰ってこい」にも、なんとか応えることができた。

実行委員の一休氏からトロフィーを受け取る、ハマ零チームの莢嬢

**********************************

エピローグ

2006年11月19日

18:00

出来ることなら途中で抜け出して、などと企んでいた浜松楽器博物館に行き損ねたのに気が付いたときには、既に高速道路の人となっていた。

浜松2006編トップへ

三文楽士の休日HOMEへ

*******************************************************************

より早く、より熱く、より深く、浜松オートを語る「ぶんはま」

さらに詳細なレポートを御覧になることが出来ます。Bun! Bun! Hamamatsu Auto

*******************************************************************

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%9C%E6%9D%BE%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%A0%B4

浜松オートレース場

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

移動: ナビゲーション, 検索

浜松オートレース場 (はままつおーとれーすじょう) は静岡県浜松市にあるオートレース場。施行者・土地建物ともに浜松市で所有管理している。

2005年9月、収支悪化が原因で浜松市が浜松オートレース場の廃止を検討し始めたことを受けて、全日本オートレース選手会が存続を求める署名活動を行った。その結果、船橋オートレース場と共に2006年4月に日本トーターへの民間委託が開始された。

実況は立野純が担当しているが、かつては森上リエが実況を担当していた。

[編集] 歴史

1956年(昭和31年)5月1日 : ダート走路にて開場

1967年(昭和42年)12月8日 : 舗装走路による競走開始

1978年(昭和53年)7月 : 窓口の機械化完了

1985年(昭和60年)7月 : 市制○○周年記念レースをサマーチャンピオン決定戦に改称(市制記念レースは過去19回行われたため、第20回からのスタート)

1987年(昭和62年)4月4日 : マルチユニット車券を導入

1991年(平成3年)9月 : 電話投票開始

2006年(平成18年)4月 : 日本トーターに民間委託

[編集] 交通

東名高速道路浜松西ICから10分

[編集] 外部リンク

浜松オートレースホームページ

http://auto164.ikamaika.net/

http://pc-s.jp/pod/auto051215.m4v

浜松オートレース場 - 14:13静岡県浜松市の公式サイト。初心者向け基礎知識、レース情報、施設・イベント案内、経営情報。

www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/enjoy/auto/ - 12k - キャッシュ - 関連ページ

浜松オートレース場/施設案内インフォメーション 浜松オートレース場での施設の案内や、車券の購入方法など、詳しいことを知りたいときにはインフォメーションをご利用ください ... 入場門, 浜松オートレース場への入場は入場門にて入場券をお求めください。 ...

www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/enjoy/auto/sisetuannnai.htm - 24k - キャッシュ - 関連ページ

ハローオートレース浜松浜松オートレース場のロッカー. 浜松オートに行くには・観光等. オートレース関連・その他. お問い合わせ・応援メッセージ. ◆次回の浜松オート開催は11月30日〜12月3日です◆第2回レッドリボンカップ. ■場外発売日程■, ☆記念レース ...

www.orange.ne.jp/~oryo48/ - 11k - キャッシュ - 関連ページ

オートレース 日本小型自動車振興会|選手会浜松支部が街頭PRを実施 ...浜松オートレースの存廃問題については、浜松市オートレース事業検討委員会で検討が重ねられ、年内に最終答申が出される予定です。 現在オートレース場で浜松オートレース事業の存続を求める署名が行なわれていますが、ホームページにおいても実施します ...

www.autorace.or.jp/autorace_stadium/hamamatsu/information/2005/0920-gp_pr.html - 12k - キャッシュ - 関連ページ

オートレース 日本小型自動車振興会|浜松オート10/21, 全日本オートレース選手会が浜松市へ浜松オートレース存続署名を提出しました。 10/18, 10/20 浜松オートがNHK静岡「たっぷり静岡」にて特集されます。 10/12, オートフェスタ2005(第4回浜松オートレースファン感謝デー)のお知らせ ...

www.autorace.or.jp/autorace_stadium/hamamatsu/index.html - 23k - キャッシュ - 関連ページ

[ 他、www.autorace.or.jp内のページ ]

浜松オートレースを守れ! - 14:16浜松オートレースの魅力や浜松のグルメ・夜の娯楽情報などなど.

auto164.ikamaika.net/ - 67k - キャッシュ - 関連ページ

デジ記者Webレポート:岐路に立つ公営ギャンブル2年連続の赤字に陥っている浜松オートレースについて、北脇保之浜松市長の諮問を受けた「浜松オートレース事業検討委員会」(委員長・中村捷二浜松商工会議所副会頭)は22日、浜松市役所で最終会合を開いて、「廃止することが適当」との答申書骨子を ...

www.shizuokaonline.com/webreport/20051114171411.htm - 145k - キャッシュ - 関連ページ

ウェブディレクトリ - World > Japanese > レクリエーション ...浜松オートレース場 - http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/enjoy/auto/ 静岡県浜松市の公式サイト。初心者向け基礎知識、レース情報、施設・イベント案内、経営情報。 川口オートレース - http://www.kawaguchiauto.jp/ 埼玉県川口市。 ...

www.google.com/Top/World/Japanese/レクリエーション/ギャンブル/オートレース/レース場/ - 11k - キャッシュ - 関連ページ

浜松オートレース場 - Wikipedia浜松オートレース場 (はままつおーとれーすじょう) は静岡県浜松市にあるオートレース場。施行者・土地建物ともに浜松市で所有管理している。 2005年9月、収支悪化が原因で浜松市が浜松オートレース場の廃止を検討し始めたことを受けて、全日本 ...

ja.wikipedia.org/wiki/浜松オートレース場 - 19k - キャッシュ - 関連ページ

SHIMADA-NEWS:浜松オートレースを守れ!浜松オートレースを守れ! 浜松オートレースが存続の危機です。 以前の日記にも書きましたがオートレースは今期黒字です。 ... そして浜松オートレース存続の為に署名にご協力下さい! ☆サービスカット☆ オートレースならぬスクーターレースに燃えてい ...

blog.pc-s.jp/e247.html - 28k - キャッシュ - 関連ページ

--------------------------------------------------------------------------------

Google ホーム - 広告掲載 - ビジネス ソリューション - Google について

c2006 Google

http://www.autorace.or.jp/guide/auto/

レースは何台の競走車で、コースは何周するの?

基本的には8車でコースを左回り6周してスピードを競い合う。メンバーが不足した場合は7車で行うこともある。

観客が見やすいように1番から8番までの車番がついており、競走車には、選手個々によって違ったカラーリングがされている。

オートレースはいつ、どこでやってるの?

全国6ヵ所(伊勢崎・川口・船橋・浜松・山陽・飯塚)のオートレース場で開催されています。

1回の開催日数は、8日間ですが、連続8日間レースがあるわけではない。

1開催は4日+4日、3日+5日(5日+3日)のいずれかを1単位とする節で開催し、節ごとにトーナメントを行い優勝者を決定する。

通常レースは1日に1レースから12レースまである。選手の出走は1日1回のみのため通常8車×12レース=96名が参加する事になる。

1年度間に開催される日数は、各場ごとに異なり全場で504日(平成17年度)となっています。

レース場の広さはどのくらい?

オートレースの舞台となる競走路は、1周500m、幅30mで、走路は内側に少し傾斜している。これはハイスピードでも

コーナーを回りやすくするためと選手が高度なテクニックをフルに発揮して面白いレース展開になるように工夫してあるのだ。

レース場を初めて見る人の中には「狭いコースだ」と思う人もいるだろう。しかし、この狭さはスタートからゴールまでレースの

全てを見渡せるからファンにとってはたまらない広さなのだ。

どのくらいのスピードがでるの?

直線部で150Km、コーナーで90km、平均で105Kmといわれている。

この極限スピードでの激しいバトルには誰もが圧倒される。まさに「走る格闘技」である。

競走車って市販のオートバイとは違うの?

オートレースの競走車は独自のスタイルで軽量化されているため余計なものは一切付いていない。

エキサイティングな走りのために磨かれた競走車

・ブレーキがない

・左ハンドルが高い独自のスタイル

・計器類がない

・ダイヤモンド型フレーム

・独自のサスペンション構造

・ヒザ当て

・2段変速トランスミッション

・三角タイヤ

プロローグへ

浜松2006編トップへ

三文楽士の休日HOMEへ