| Day 3 | 車検第2日目 | The 2nd Day of Scrutineering | ||

| Day 4 | 車検第3日目 | The 3rd Day of Scrutineering |

2015年1月13日 13(Tue).Jan.2015.

04:00 目が覚めた。体内時計(日本時間)は午前9時。

06:00 Centro YAS Island by Rotana 一階食堂

昨日シャツ一枚で寒すぎ、カッパを羽織ることになったので、この日はインスペクター用のポロの下にTシャツを着込み、さらにジャット代わりに冬用シャツを持ち込むことにした。ちょうど良いくらい。

06:50 乗り合わせてホテル出発

ロビーに出ると、焦り顔の若林嬢がフロントで右往左往している。「(東海大の車両を運ぶ)トラックが間に合わないかも・・・・」ってことはPIに置いてあるのかな?

07:05 YMC Yas Marina Circuit に到着

08:00 メディアセンター チームミーティング

今日は、ほぼオンタイム。まずはロールコール それから説教? 先生が生徒に諭している感じ。

SOCRAT

連絡事項は、多々。本日、通信アンテナのセットアップ。車検三日目(翌日)のドライバーツアー申し込み、予選、本戦(オンロード)スケジュールの概略。

イベントチームから、最終日のWFES展示に関する諸連絡。今夜の、トラック、ナイトウォークの中止。水曜はトラックがレディス・ナイトととして開放され、地元の女性達がジョギング。アブダビはかなり開放的だが、それでもイスラムの伝統に従って素顔や体型を男性に晒したくないという人も多い。トラックが見えないように、ガレージもピットレーン側のシャッターを閉めるように、とのこと。

08:45 チーム・ミーティング終了

車検2日目、これに、昨日の未検査分と再検査が加わるので盛りだくさんだ。

09:00 車検開始

東海大チームは9時から隣のエリアの機械系車検。ギリギリトラック到着。電気班はホテルでバッテリーの組立作業中とのこと。そっちが間に合うのか?

電気系の最初はオーストラリアの Team Allow。

スティーブから「お前(主任検査を)やってみるか?」と云われたが止めておこう。要領はだいたい解ったが、判断基準が未だ把握できていない。さらには、あんたみたいに早口では話せない。もう少し様子を見ることにするよ。

見てるだけって訳にもいかないので、手は動かすことにした。絶縁テストとバッテリーの重さを量るだけだが。

アッパーカウルの裏側は障子の桟のようになっており、太陽電池パネルの裏側が見える。Auroraもこういう組み付け方だったので、豪州特有の流儀なのかな?

バッテリーボックスの裏側に排気用ダクト(アンダーカウル底の排気口と位置が合わせてある)と繋ぐ 出っ張りがあるので平らな床に置くことが出来ず、封印用ボックスに乗せて量ってます。

手動操作のアクセル・ボリュームはバネで戻るように工夫されている。WSCのように、ひたすら一定速度で直進するコースの場合は、全開位置固定で走れるように調整してあるのだろう。鈴鹿のように加減速が激しいコースでは操縦が難しそうだ。

サスペンションは、エアサスを使ったシンプルでコンパクトな構造だ。対照型4輪車では、こういう形が主流になっていきそうに思う。

結果は、フューズが容量不足で「Y」

10:00 オキナワチームの番だが・・・・・

飯塚さんが「まだバッテリー組めてないので・・・・・」ということで、いきなり1時間が空白になった。と思ったら、そこにエコソーラーチームが 「昨日の指摘の処置をしたので見に来てくれないか?」 順番がゴチャゴチャになってきた。「お前、見てこい」ということになったので、これが僕のsolo初検査項目。ダブルスタンダードになっても知らないぞ、と思ったが、指摘への対処は明確だった。

指摘はバッテリー換気ファンの処置と、バッテリーボックスの固定。どちらも対処済み

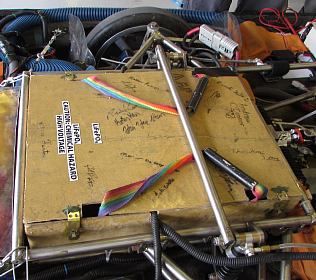

そこに、パンチ・チームがバッテリー封印用ボックスを持ってきて、

スティーブに確認しながらロック用の孔空け作業。

11:00 地元PI(Petronium Institute 石油資源大学)

東海大と同じ車両なので基本OKなはずなのだが・・・(と、思っていたら、どちらもWSC仕様なのでアチコチ問題だらけ)

バッテリーの排気が車外に導かれていない点とバッテリー封印ボックスの錠前金具の取り付け方が×。

指摘を受け、ボックスを自分たちのガレージに持ち替えるかと思えば・・・・・

逆に工具を車検場に持ち込んで、その場でボックスの加工が始まった。サポートの東海大学チームメンバー曰く、これがこの国の流儀らしい。車検場は十分広いから、まあいいけど。

12:15 ランチタイム

今日はサンドイッチ用のパンがあった。

12:50 午後の部開始

さて、午後は台湾・高雄応用科学技術大学のアポロチームからなのだが、その前に昨日パスしていたオレゴン大が見て欲しいという。

かなり年季の入った車体だ

バッテリーはリン酸鉄リチウム(LiFePO4)電池。少なくとも鈴鹿での採用例は無い思う。

ADSCでのバッテリー搭載量上限は以下の通り、

Sealed Pb-Acid 125 kg NiMH 60 kg LiFePO4 40 kg Li-Ion 20 kg Li-Polymer 20 kg

バッテリーボックスが少々重くって(と言っても鈴鹿の鉛と同じか:80kg上限でたいてい2分割して搭載)手こずったが、検査自体は他の米国チームと同様、一発合格。

13:28 少々お待たせしてしまった台湾アポロチーム

まず外部スイッチの動作確認から

左:バッテリー。中が見えるように作られている。車外への排気ダクトが無い。

右:アッパーカウル裏側の配線チェック。きれいにまとめられており問題なし。

「バッテリー排気口は?」

「排気口? ファンなら付いてるよ。」

「『車外に排気しろ』って書いてあっただろう」

「自然に外に出るさ」

「万一、バッテリーから煙やガスが出たときにコクピットに回らないようにってのが主旨だ。」

しばし すったもんだ もめるが、

「わかった、ダクトを付けて排気をスパッツまで導くようにする。」

(実際にはうまくダクトホースを配置できず、近くに孔をあけてそこから排気することにしていた)

バッテリー固定ベルトはしっかりしているが、固定ベルトを車体に取り付ける金具は接着剤で付けてある。そりゃダメだろう。機械系ではボルトナットの揺るみ止めとロールバーの後方ステイ不備を指摘されたようだ。

機構系要所のボルトナットはナットに孔を開け、ワイヤーで固定。

ロックタイト(緩み止め:液状の固着剤)でもOKなのだが、確かに塗られている、ということが外観上班別できなければいけないようで、そうなると、はみ出すほどコッテリ塗らなければならなくなる。

アポロチームの主通訳はアイ先生の奥さんだ。アイ先生はミシガン大学で機械工学の学位を取得。その際にミシガン大学のソーラーカーチームに所属し、ソーラーカー病に感染した模様、しかし彼の英語は日本人の英語っぽく、あまり上手には聞こえない。しかし奥さんの英語はとても流暢だ。(流暢すぎて、早口で話されると全く付いていけない)。

14:30 アポロチームの電気系車検終了。

さて、予定では14時から東海大学、15時から広島工大チームなのだが・・・・・

「バッテリー無しで他の所だけチェックできないかな?」

と、キムヒデ教授。まだ組めてないらしい。

「彼(スティーブ)は、そんなに甘くないなあ。それに、時間かかっているのは、

ほとんどバッテリー回りのチェック項目だからあまり意味無いですよ。」

ということで一回抜かし。広島工大チームも現れず。こちらもバッテリーボックス工作中らしい。

そこに、イタリアのオンダソレーレ。

昨日「Yellow」だった「EMILIA3」のバッテリーボックスからの換気の再チェック。車体前部に置いたバッテリーボックスから、長いダクトでドライバー席後部の空いた空間に排気を導き、空間の底から排気する構造。車体底の換気孔にブースターファンを取り付けて十分な換気能力を確保。合格。

14:46 オンダ・ソラーレ 合格判定

少し時間が空いたので、ご近所の他項目の車検場を偵察。

エコソーラーチームのPVアレイチェック

Solmetric社のPV Analyzer PVA-600を使ってパネルのV-I特性を測定。パネルメーカーの仕様書のチラ見しかしない鈴鹿とはエライ違いである。

搭載できる太陽電池の面積は太陽電池の種類と変換効率によって規定されている。

type 1 変換効率20%以下のシリコン系太陽電池 6平方m以下 type 2 変換効率が20%以上で、かつADSC承認済みのシリコン系太陽電池=ベアセル価格が10US$/watt以下で、すべてのチームが利用できること 6平方m以下 type 3 変換効率が20%以上で、ADSCに承認されていない太陽電池 以下の三つの式の最小値

式1 6平方m

式2 {17.25−0.5×セル効率(%)}平方m

式3 {(99/14)−(3/56)×セル効率(%)}平方m

type 4 単接合、デュアル接合、トリプル接合の、非集光型Ga/As太陽電池 3平方m以下

こちらはドライバーの視界チェック

同じ頃、ヒロシマチームは屋外で灯火類のチェック中。

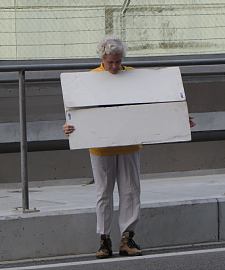

方向指示器とブレーキランプは、「標準灯」との目視比較で合否判定される。右写真で男性が手で持っている白いパネルに標準灯が付けられている。(画像提供:広島工業大学 青野利紀氏)

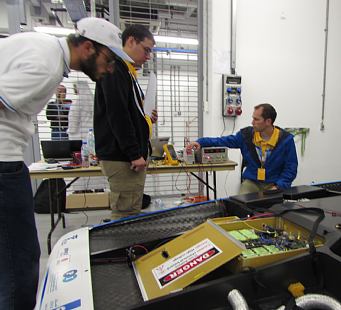

15:49 SOCRAT登場。ようやくスケジュール表どおりに戻ってきた。

SOCRAT : SOlar Car RAcing Team

トルコから参加のイスタンブール大チームである。

学生主体で運営されている様子で、皆若い。

この車両、東海チャレンジャーのコピーである。ただし、PIチームが東海大と同じ型を使った複製であるのに対し、こちらは(おそらくは製作講習会)公開されたラフ図面から自分たちで図面を引き直しているようで、よく見ると細部は異なっている。オリジナル設計者の池上氏は「よく勉強している」と高評価し、チャレンジャーの「継弟」認定。(実弟はもちろんPI)

絶縁検査でテスターをあてると・・・・いきなりGND側が絶縁不良、なんてレベルじゃなくて、ほぼ短絡状態。あれあれ?と配線を辿るとモーターコントローラーの負極がボディに接続してあった。見覚えのあるコントローラーだ。

「モーターはミツバだね?型番は?」

「M2096」

「コントローラーの負極をGNDに落とさなくても問題はないよ。僕たちのチームは同じモーターを使っている」

「ほんとか。ところであんたはなんてチームだ?」

「『TEAM SUNLAKE』、日本のチームだ。今日は検査員だが、いつもは参加者だ。毎年、鈴鹿サーキットのレースにでている。」

「オリンピックは東京よりイスタンブールで開くべきだと思ってるよ(本心)」

今日の車検はここまでのはずだが・・・・昨日スティーブが「今日はまあまあだった。明日、全部のチームを片付けて、三日目は楽しようぜ。」なんて云っていた状態には程遠い。

16:58 そこにヒロシマチーム登場。

失礼ながら、この頃は静岡ソーラクラブにしか見えなかったのだが・・・・・東海大祥洋高等学校から呉港高等学校に移られた山田先生率いるFALチームと広島工業大学の学生フォーミュラチームとの合同チームである。

しかも・・・

(呉港高等学校の車両のいずれかが登場するのかな?と予想していたのだが)持ち込まれた車両は往年の名車「ファルコン」である。1995年製、おそらくは世界中見渡してもこれが現役最古のヴィンテージ・ソーラーカーだろう。

鈴鹿では何度もご一緒させて頂いた。特に2001年のドリームカップ鈴鹿にリチウムイオンバッテリーを導入して参戦(国内チーム最初期)し、芦屋大学のTIGAと壮絶な首位争いを繰り広げ、刺し違えた(レース終了直前に両者とも電欠でストップ)激闘は印象深い。さらに2001年マレーシア、2004年ギリシャ、そして今回2015アブダビと、僕の乏しい海外レース経験の全てにファルコンは参加しているのである。ギリシャに向けては名古屋港で同じコンテナにファルコンとサンレイクの2台を積み込んで輸送した。こちらの勝手な想いだが、もはや戦友である。

スティーブが

「サトシ、お前がやれ。」

「日本語でもいいか?」

「かまわん。」

と、いうことで、そのファルコンが、僕の初主担当検査車両になった。

まず、外部スイッチの動作チェック。これは問題なくOK

問題は、組上がったばかりのバッテリーボックス。

「ファンの換気口は?」

「????」

「バッテリーボックスに喚起が必要、と書いてあるんですけれど」

「ウーーーン自然換気」

と、ドヤ顔で開き直られてしまった。

「先生、レギュレーション読んでないでしょう。」

換気口以前に、そもそもバッテリーボックスにファンが付いて無いので、バッテリーダウン時の換気確保に関する項目も×にせざるを得ない。渋り顔の塩川氏に

「なんとか、なりそうですか?」

「時間が厳しいなあ・・・・・」

「でもそういう場面、今回が初めてってわけじゃないでしょ?」

画像提供:広島工業大学 青野利紀氏

2008年夏の鈴鹿サーキット。僕は、山田氏が指揮する静岡ソーラークラブが、中古ソーラーカーの部品をかき集めたバラック同然だったカタマラン型車両フレームを車検会場で刻々とソーラーカーに成長させていく様子を見ていた。きっとなんとかしてくれるだろう。そのくらいの事ができなければ20年前に作ったソーラーカーを現役で走りさせ続けることなんかできっこないのだ。

ファンが無いので自動的に×になってしまうのだが・・・・、バッテリー換気ファンの動作は、ソーラーカーに搭載されている間は回っている必要がある、という思想。常時はバッテリー自身から電力を得て回り(バッテリーボックスにファンのON/OFFスイッチがあるのは○)バッテリーがダウンしてファンへの電力供給が途絶えた場合に自動的に補助バッテリーに切り替わる、という動作が求められる。ここのところは、非常に解りにくく、随分とモメた。

広島チームとペアを組むのは地元名門のUAE大チーム。リーダーの小柄な女性はナイーマさん。UAE初の女性教授とのこと。「ホントにお世話になってます。彼女が居なかったら、ここには絶対来れなかった」と山田先生。英国留学で化学分野の学位を取得とのことで綺麗な英語でよく話す。

ヒロシマチーム、次いでメカニック検査。サイドブレーキも写真のようにバネばかりで負荷をモニターしながら検査する。(画像提供:広島工業大学 青野利紀氏)

ヒロシマチームとオキナワチームが指摘されていたのがブレーキ。ADSCレギュレーションでは独立2系統のブレーキが要求されている。WSCでも鈴鹿でも、ブレーキは独立2系統だ。ただし、前輪用と後輪用に分けて2系統である。しかしADSCは(ASCも)前後各々に独立2系統を要求している。規則書のこの部分の英文が難解で、正直なところ僕の英語力では読解不能だった。僕よりも達者な人たちも誤読していたようなので、かなり解りにくいのは確かだろう。

ZHAW Solar Energy Racers の再検査

19:00 「7時だ、シャッターを閉めるよう」

隣のBPS(バッテリー保護システム)検査場ではロバートとデイルがPIチーム「YAS」のBPSを睨んでる。

そのまた向こうではティナとキラがまだ沖縄チームのドライバー検査真っ最中。

ドライバーは車内に水筒を持ち込まなければならないのだが、実際に飲めるかどうかも試験されていた(キャノピーが狭いとストロー無しでは飲めなかったりする)。

20:00

各チームガレージでは、まだ作業が続いているが検査員はホテルにもどることになった。今日はみな少々疲れ顔。昨日のようにどこかに繰りだそうってことにはならずにホテルロビーで解散。ホテル売店でスナック類を買い込んで夕食代わり。

21:00 ほとんど寝落ち。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

・・

2015年 01月14日 車検三日目 Day 4 車検第3日目 The 3rd Day of Scrutineering

06:40 朝食

朝食以外にまともな食事にはありつけないことが解ってきたので、ガッツリ食べていくことにした。元英国領だった名残で朝食のスタイルはイングリッシュ・ブレックファスト(ホテルのバスもバスタブ無しのシャワーのみという英国スタイル。YMCのチームヴィラのバスルームも同様だった。)。ただしイスラム圏につき豚肉は御法度。定番の豚背肉のベーコンはターキーベーコン、ソーセージはチキンである(でも、豚肉っぽい味にアレンジしてある)。葉野菜があるのと果物が比較的豊富なので英国本土よりマシかもしれない。アブダビ住人の多数派である出稼ぎ外国人はインド・パキスタン系の人たちが多いせいか、ナンも常備されていた。野菜類ふくめてほとんどが輸入品なのだろう。

06:58 ホテル出発

07:09 YMC:ヤス・マリーナ・サーキット到着。スタッフに明日の砂漠野営用の寝具の配布。僕はお手製寝袋を持ってきたのでパス。

アブダビ入りして4日目。少しは慣れてきてスタッフメンバーの顔と名前が一致してきた。

07:30 チームミーティング

最初はチームのロールコール。今日は各チーム一人でいいいから何かヤレ。と、いうことで

オーストラリアの国民歌「ワルツィング・マチルダ」を独唱したチームアロウに喝采。遅刻したオンダソーラーに「Boooooo」。

連絡事項は明日の予選の注意事項。トランスポンダーのテスト、保険加入を示すリストバンド。

途中、08:00-09:15 がドライバーのコースツアー。スタッフも行けたのだが、昨日のバタバタで聞いたのは今朝。面倒なのでパス。ミーティングの途中で、「ツアーの時間だ、ドライバー達はそっちに行け」ということになった。

チーム・ミーティングは続く。解ってはいるが、今日が車検最終日。「R:赤判定」以前の「空白=未検査」が、かなり残っている。

ナイロン・ロックナットに関する運用変更の連絡。(規則書6.7参照)。規則書では使用禁止となっていたナイロン・ロックナットだが、検査員の裁量で使用許可。ただし注意事項として「何度も使うな。」と。規則書全般に、樹脂製部品に対する不信感を色濃く感じる。このあたりは文化の差だ。

予選における各チームの義務走行距離は250km、YMCは一周5km強なので47−8周だ。

さらに、各ドライバーの義務周回数が10周。予選終了は17時。これ、ホントに予選かぁ? ソーラーカーレース鈴鹿のエンジョイクラス4時間耐久で、平均時速60km/hrで4時間走ると40周、これはそこそこ良い成績だ。それでも距離にすると240km。日本だったら立派なレースの規模だ。しかし本戦のラリーは一日当たり300-400kmを走らなければならない。Phaethon2004と同じで、このくらいを楽々こなせないソーラーカーは篩い落とされてしまうのだろう。

チーム・ミーティングが終わり、ガレージに移動。まだドライバーのトラックツアーの最中だった。

車検三日目になる今日。予定では電気系の検査は全て終了し、ダイナミック試験のみが残っているはずなのだが、実際には、現時点で電気系車検をパスしていないのは5チーム。

ZHAW(スイス) R:赤

ヒロシマ R:赤

オキナワ 未検査

トーカイ 未検査

アポロ(台湾) Y:黄色

ヒロシマは「赤」だが、問題点と解決策は明確なので、作業次第である。問題は日本の2チームが未だ未検査であること。

08:40 今日の検査員としての最初の仕事は・・・・・・、

オンダ・ソラーレのバッテリーパックの再チェック。

バッテリーセルを乗せた基板に、細い紐を縫うように通して封印

09:30 ヒロシマチームのドライバーテスト

ADSCでの規定体重は80kg。

体重測定し、バラスト側のタグとドライバー手首のタイの色を合わせて適性バラストがどれかが解るようにしておく。バラストチェックはドライバー交代毎に行うため、コクピットから見えるところ置けるように工夫しないと、いちいちカウルを開けて検査員に見せなければならなくなる。

09:50 業務用のヴィデオカメラを担いだ人たちが増えてきた

10:20 こちらではレギュレーション・マネージャーのグレッグがフランス人ジャーナリストのインタビューに応えている

予選前日とあって、メディア関係者が増えてきたようだ。

10:50 沖縄チーム、ソーラーアレイのテスト中

11:17 パンチ・パワートレイン BPSテスト中

この試験には手こずっているチームが多い。

11:39 ヒロシマチーム電気系再車検

ヒロシマチーム電気系合格

ヒロシマチーム、続いて車両重量測定。バランスいいな

問題のシート角度。これはアウトなんでペナルティ

「シート」自体の角度では無く、実際に人が着座した時のお尻の位置を基準に角度を測っている。なので大柄のドライバーは不利だ。シート角度は直しようがないのでペナルティになる。

12:15 ランチタイム

今日はいつものセルフサンドイッチにタンドリーチキンとフルーツ、さらにアブダビ・ペプシ付き。

お昼過ぎに岩田御夫妻と合流。ようやく日本人スタッフが複数になった。

12:30 ヒロシマチーム、最後の難関:BPSテスト

ファルコンと長い付き合いのキムヒデ先生まで参加

バッテリー仕様書に書かれた最高許容温度(たいてい45℃くらい)を越えたら自動的にシャットダウンすることが求められているのだが、ファルコンが装備していた温度フューズは、もっと高い温度(95℃だったかな?)。温度検出端を暖めて動作確認するのだが、これでは自動的に止まる訳がない。この点もすったもんだがあったが、最終的には他チームが提供してくれた55℃の温度フューズに付け替えて合格ということになった。残るはダイナミックテストのみのはず、これは問題ないだろう。

13:30 台湾アポロチーム ドライバーテスト中

ドライバーは皆、若い学生なので問題無さそう。

13:50 ZHAWチーム 電気系再車検

バッテリーファンの吹き出し口からダクトでタイヤハウスに排気。合格

14:14 ミシガン大チーム サポートカーのテスト中

15:00 東海大チーム 電気系車検

ようやくバッテリーを組あげて登場

排気ダクトあたりは、慌てて後付けした様子だが、

十分に他チームの様子を予習できたので概ねOK。

15:43 オキナワチームのサポートカーテスト

ここで一悶着。サポートカーテストは、競技長のダンとハラドの二人が交代で受け持っていた。ダンは、ひととおり緊急時に取るべき動きを説明をチームにしてから試験を開始していたが、ハラドは説明無しでいきなりやれ。二人の流儀が違いすぎた上に、日本チームは語学のハンディもあり、かなりギクシャクしてしまった。結局オキナワチームは再試験を受けることに。

16:26 台湾アポロチーム 機械系の再車検

不備を指摘されていた第2ロールバーの後方ステイは金具を工夫して無理矢理取り付け。前輪切れ角の制限(ハンドルを切った際に、タイヤが車体(カウルの内側)に直接触れてはならない)はステアリングのタイロッドにストッパーをロックタイト(緩み止め)+ネジ止めで固定して実現。ロックタイトを車検官が見ている前で塗るのがポイントだ。

アポロチーム合格。

ADSCの機械系車検担当は、ロバート&ジャッキーの夫婦に豪州から唯一人参加のポールの3人体制。ショーンコネリー風の髭が似合うロバートは元カリフォルニア州立大学の教授でミニカーにもなっている「ソーラーイーグル」チームのメンバーだった超ベテラン、ポールはというとWSCの車検長だ。車両安全に直結する機械系のテストを重視している姿勢が見て取れる。

16:45 東海大チームがダイナミックテストの再試験から戻ってきた。

東海チャレンジャー2011は、前輪スパッツをギリギリまで狭め、かつ最小回転半径を確保するために、後輪ステアを搭載している。この、前輪操舵に合わせて電動で後輪の向きを変える機構はWSC2011のレギュレーションに合わせるために設けられたのだが、これが災い。初回の試験では、後輪ステアの応答が遅く8の字とスラロームが不合格だったらしい。基本構造が同じPIチームの方は後輪ステアは最初から装備せず、それでパスしているので、後輪ステアを固定すれば大丈夫だったのだろう(前輪とスパッツの干渉の方が危なくなるが)。

で、次が問題のBPS。当初は、BPS回路に過電圧を加える操作を自前の装置で行おうとしていたが、何度やってもうまくいかず?????苦戦。どうやら自前の過電圧印可用電源が壊れていたらしい。

18:00 オキナワチームがようやく電気系車検まで辿り着いた。

整備中に接続を間違えて(12V系に100Vを繋いだらしい)電子回路が全滅状態だったところから、なんとか動くところまでリペアして、ようやく車検場まで辿り着けたのである。全体をマイコン制御するシステムだったのだが、そのマイコンが昇天。すべてを現場でアナログ式に組み直し、一通りの動作が行えるところまでこぎ着けたのだ。これは電気系をゼロから作り上げるに等しい。三日間、同じガレージエリアで、お互いの作業を観察しあっている他のチームも検査員達も彼らが重大なトラブルを抱え、そこを何とかしようと奮闘している様子は解っている。

スティーブが僕に、

「お前に任せた。」

と云うなり、自分のPCに向かい、画面を睨み、むっつり顔で腕組みをして黙ってしまった。

「じゃあ、まずアッパーカウルを被せてください。最初に外部スイッチの動作確認をします。」

メンバーが作業を始めると、スティーブが僕を呼び寄せて小声で耳打ちした。

「いいかサトシ、黄色が多少あってもなんとかなる。

しかし外部スイッチ、冷却ファンが赤なのはダメだ。それがクリアできないと

彼らに(予選出場の)チャンスは無い。わかっているな?」

僕は彼の目を見て無言で頷いた。ええとこあるやんか、スティーブ。

リペアの過程で、僕も各項目を確認してきたので中身も概略わかっている。壊れてしまっていたバッテリーファンは台湾アポロチームとオレゴン大学チームが提供した物に付け替えられている。サイズが合わないのでバッテリーボックス内には収まらず、外付けだ。チーム・アロウは予備バッテリーを、ミシガン大学は主電源から12Vを取り出すためのDC-DCコンバータを彼らに提供している。

僕の判定は「G:緑」。スティーブにそう告げると、彼が車検シートに緑シールを貼ってから僕に告げた。

「サインするのはお前だ。」

記念すべき僕の初主任検査員仕事が終わった。

19:56 オキナワチーム、BPSは保留にしてドライバーの追試験。

脱出テストはドライバー全員が規定時間をクリアしなければならない。年配ドライバー(失礼)には、かなり厳しい。既に車検を終えている他のチームのメンバーも集まってきた。

最後のドライバーが合格すると車検場に拍手が響いた。

20:05 オキナワチームがダイナミック試験に向かおうとしたところで、

グレッグからストップがかかった。周囲も暗くなり、試験チームは既に撤収。ということでダイナミック試験は明朝に持ち越しということになった。

20:30 検査員撤収

みな疲れ顔だ。ホテルに着くなり解散。今夜のディナーはホテル売店のツナサンド。

Day 3 初稿(FB、BBS投稿) 2015.01.15.

Day 4 初稿(FB、BBS投稿) 2015.01.16.

画像追加 2015.05.12.

微改訂 2015.06.10.

Copyright Satoshi Maeda@Solar Car Archaeolgy Research Institute Copyright Satoshi Maeda@Team Sunlake

太陽能車考古学研究所

2006.01.01

The Place in the Sun